GT的當紅炸子雞— I-Drive全避震車

|

|

圖、文◎編譯小組

|

|

GT的STS-XCR 1000直接由美國製造生產,採用STS碳纖維車架並配備Rock Shox的SID後避震器。 |

XCR 1000直接由美國製造生產,配備了Easton的XCR鋁合金車架、Rock Shox的SID避震前叉與Fox Air Vanilla的後避震器。 |

當GT推出它的最新I-Drive後避震設計使全世界大吃一驚之際,它所採取的其實是一種沒有特徵、手段 溫和的方法。推究其因可能是因為I-Drive的設計看起來很像它主要對手Trek的旗 艦級避震設計:Y-bike的懸吊式傳動系統。GT推出此款I-Drive設計的時機抓的 剛剛好,因為離GT最近一次推出的避震式創新設計LTS已經有五年之久了。GT 這家自稱在登山車技術上居領導地位的大廠,的確需要適時推出新的創意設計 讓世人刮目相看、讓對手驚訝。

特殊的偏心五通連桿設計

GT的I-Drive是特別為越野MTB設計的新後避震式系統。後避震器是自 行車技術在近幾年來變化最快的領域。它目前已經發展到可為不同的應用與 用途提供理想的搭配系統。

譬如說四條槓的聯結在下坡自行車上很受歡迎,但用在越野上就會耗 費太多的精力。一種統一化的後三角型系統(此時五通軸心就是後 三角的一部份)比較省力,但是當騎者不坐在座墊上施力時,避震系統就比較不 發揮作用了。

GT的I-Drive避震系統在設計上就結合了這兩個系統的長處。

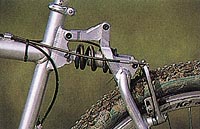

它有一個統一化的後三角形,但不像一般自行車般被連上一個標準五通軸心, 這個三角形反而被焊接到一個巨大的外殼上。在這個外殼內是一個離心圓的凸 輪,這個凸輪才連接著五通軸心。這使得五通軸心支軸,還有大齒盤跟踏板, 能夠獨立於後三角之外旋轉。這個離心輪是安裝在一根連到主車架三角形的「狗 骨頭」上。因此I-Drive改進了舊款避震器操控性差的缺點,並且在技術的突破 與避震、吸震功能上有很大的進步。

I-Drive的魅力艷驚四座

I-Drive最重要的特色是在它的曲柄上所裝設的巨大五通軸心。此曲柄是一種 懸吊式的傳動系統,能夠讓前變速器拖台和五通軸心都裝設在同一支車架上, 但它的設計師Jim Busby另外增加了一個新變化,不像Trek的Y-Bike般,I-Drive的 大齒盤在曲柄因為路面隆起部份而上下跳動時並不會隨之移動。Busby將大齒盤 的軸承放進一個連結到車架上的巨大離心輪內。當曲柄隨著自行車的動作而在 空中成弧形動作時,在曲柄拖座內的離心輪會轉動並讓大齒盤保持在同樣的位 置,就好像大齒盤是連在車架上一般。

不懂?這樣說吧!I-Drive所改良的是讓一個懸吊式的傳動系統 表現得就好像一般的後避震系統。GT表示I-Drive用一個小小的裝置就解決了 懸吊式傳動系統和傳統避震系統的所有問題。以下是GT宣稱它的新 I-Drive系統所做到的事情:

●成功地消除了像Cannondale與ProFlex所 遇到的困擾:當踏板的力量作用在鏈條上會牽動避震系統而導致速度 錯亂的現象。

●保持足部不受影響:單一懸吊式傳動系統的缺點在於曲柄連 接到大齒盤而將部份衝撞力傳到了足部。例如Trek、Klein、Ibis和Schwinn都有這 方面的困擾。

●I-Drive比較容易調整,因為你可以增 加或減少氣壓或調整事先設定的重量直到離心輪上的兩個刻度對齊為止。

●I-Drive使用者比起其它避震系統設計 可以再踏高一、兩個檔。

將避震功能發揮的淋漓盡致

我們騎用GT `99年的XTR越野自行車測試了它的I-Drive設計而得到了令人 非常滿意的結果。雖然前題在於I-Drive是一項革命性的避震系統設計,但它騎起 來的感覺的確是一部令人讚賞的全避震頂級車款。當我們連續施力於踏板上時, 它的曲柄上下震動地非常輕微,且不管我們是否施力在座墊上,其振幅都差不 多。至於有關可以踏高一、兩個檔這項宣稱則是無稽之談,I-Drive的設計的確 很棒,但還沒有棒到那個地步。或許GT的人是拿它們的I-Drive越野自行車來和 其他所有的專業下坡競賽車相比,那就是投機取巧了。

在剎車時,I-Drive後避震系統會輕輕地穩定下來,在後剎車作動後,避震系 統會順著地勢作動,但在剎車狀態下它卻不是真正地作用。I-Drive的避震功能 非常強且技高一籌,它使騎士免於震動受力的功能非常良好,在某些非常顛陂 的上坡路上不需依賴耗費精力的重量變換就可感覺到有阻力的存在。

事實證明,GT的I-Drive是一項表現非常良好的越野後避震系統設計。Trek 的Y-bike確有很多可以向Jim Busby的改良設計學習的地方。

I-Drive的優點說不盡

GT宣稱I-Drive是一種四槓的聯結,這是因為他們的行銷 人員在公司決定讓它成為五槓聯結之前就已經將廣告文案定稿 了嗎?事實上,它是一個高支軸、單減震器的曲柄,有著一個 關鍵性的離心輪能防止五通軸心出現任何鏈條扭轉的反應。在 這方面,I-Drive的表現無懈可擊。下面是I-Drive的一些額外優 點:

●在經過崎嶇不平的路面時,I-Drive的 功能表現就像是一個高支軸的單減震器避震系統。它比其他避震器更能平順地 沿著起伏的地勢前進。

●它的單一支軸以及一體成型的曲柄非 常堅固,因此很耐用。

●它的後避震系統可適用於任何尺寸大 小的車架且不會影響座騎。GT之前推出的LTS設計,在小尺寸和較大尺寸的車架 上會出現問題,因為其設計是整個都聯結在後上叉上。

●完全沒有感覺到大齒盤有鏈條扭曲的 反應,即使在非常崎嶇的路面上也是如此。

I-Drive並非無懈可擊

沒有一個避震系統的設計是毫無缺點的。I-Drive就像其它的避震系統一樣, 也有尚待改進之處。下列是我們的一些抱怨與觀察:

●泥濘正位於作動所在之處。連接聯結軸承的關鍵 性離心輪與「狗骨頭」所在之處正是整個車身最髒之處,也就是輪胎濺起 水、塵與泥濘的地方。

●前變速器移動的軌道截然不同。離心輪將鏈條輪 擠離變速器框架很遠,這樣很不好。

●雖然GT的設計師們都是業界上上之 選,但I-Drive的離心輪、額外軸承和拖架卻都是無法利用工程力學移開的大塊 重金屬,應該要有其他較輕便的方法可以完成同樣的任務而不需一大堆東西。

●要減少避震系統的鏈條扭曲問題,I- Drive是乎用了很複雜方法。GT應該可以將它做得非常可靠,但小小的一點鏈條 反應很糟糕嗎?應該不會吧。希望在西元2000年的成果發表會上能夠看見一種 更簡單、更輕巧的改良式I-Drive設計。

GT的當紅炸子雞I-Drive系列車共有六種款式:STS-XCR 1000、STS-XCR

2000、XCR 1000、XCR 2000、XCR 3000、XCR 4000,STS-XCR 1000、STS-XCR

2000為其中最高檔的車,這兩款與XCR

1000都直接在美國製造;而目前由GT在台灣的OEM廠幫GT生產的車款有XCR

2000、XCR 3000、XCR

4000等三款I-Drive系列車。I-Drive車款的訂價從美金900元到4000元不

等。

|

|

|

XCR 2000由GT在台灣的OEM廠製造生產,配備了GT 6061-T6的XCR鋁合金車架、Fox Air Vanilla後避震器,另有H.O.T. 黑色可供選擇。 |

XCR 3000由GT在台灣的OEM廠製造生產,配備了GT 6061-T6的XCR鋁合金車架、Rock Shox Deluxe後避震器,另有H.O.T. 芒果色可供選擇。 |

XCR 4000由GT在台灣的OEM廠製造生產,配備了GT 6061-T6的XCR鋁合金車架、Rock Shox Deluxe後避震器,另有H.O.T. 紅色可供選擇。 |

摘譯自美國Monutain Bike Action雜誌1998年11月號

'99年度新品亮相

透過bike雜誌產品測試小組的搜密,我們可一窺Rock Shox、Michelin、Schwinn、Marzocchi、Sintesi與Formula等各大廠牌 所推出的明年度新品。

Michelin神奇的無內胎輪胎系列

|

|

|

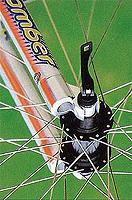

難解的謎題:米其林新款無內胎系列的鋁質帽套下藏啥秘密? |

對於米其林的無內胎輪胎系列產品一直都存在許多臆測:此款神秘感十足的 「防爆胎」,在Nevegal舉行的世界盃下坡道賽中,終於在眾所注目的米其林服務 車內揭開了面紗,進行換胎;不過,也仍只有在其所挑選的幾個車隊比賽時, 才有機會能驚鴻一瞥。不過其使用說明指示:「絕對不可自行拆卸,有瑕疵立 即送回。」。如忽略此項指示,便無法提供任何後續支援服務。只要車隊謹遵 此一原則,整個輪胎系統便可運作良好。

在極端艱鉅的下坡道行程中,如發生爆胎,便可顯現出此種輪胎的特色。即 使胎內的空氣逸失,輪胎仍不會脫離輪圈,也能提供良好的「緊急騎行」功能。 不過其作動方式目前只能憑空想像而已。至於由氣孔相對位置的鋁製蓋套,大家 揣測的方向,也由簡易輪胎固定器到瓦斯氣筒都有,不一而定。甚至也有人猜 測那是一套雙內胎系統或是泡棉填充器。但據我們的看法,那可能是某種應力 調整機制裝置,可使輪胎緊附在輪圈上,同時可加強密閉性並防 止輪胎的脫落。

Schwinn捲土重來

Schwinn是美國第二大的知名自行車 廠,但在德國的地位卻相去甚遠。未來,此種情況將有所改變。Johnboy是GT的經 銷商Sport Import位於Oldenburger的姊妹公司,Johnboy希望未來能將Schwinn拓展 成德國境內的大品牌。其首要步驟已於6月1日開始。接下來則著手佈建一個全 新的行銷網。在Johnboy的後續計劃中尚包括:設立6家目前尚屬機密的零配件製 造商。

Rock Shox SID XL只有1650公克

|

|

在Lago的試車套上首次現身:此款SID XL前叉展示了其完美的自由騎用途─重量僅有令人讚嘆的1650公克。 |

下一銷售季的鮮藍靚品:Freeride的SID前叉,重1650公克。 |

|

|

轉瞬即成:氣壓唧筒調整反向彈簧。 |

高雅:僅靠一支螺絲即可調整壓縮及伸張刻度。 |

Gardasee湖畔自行車嘉年華會:Rock Shox的展示明星Greg Herbold挾該公司新款SID XL雙肩式前叉現身。不過,在經過仔細的調查後卻發現,這家市場領導 廠商的此款聲稱是創意第一的產品,竟是一款仿舊品:在此款SID前叉的表象之 後,隱藏著的是大家熟知的Judy XL的本體。SID XL是一副量產前唯一能作動的雙肩式SID前叉。Rock Shox的行銷人員Belling當時談及此一位於Lago市的測試場 地:「Gardasee湖的試車道可謂舉世最艱困的路段,此處的碎石小徑對避震前叉 而言是最佳的考驗」。

Bike雜誌的測試小組仔細的觀察此款SID XL,並將之安裝在一款Rotwild的自由騎車款上供試騎。由稱重過程証明, Rock Shox在重量方面並未誇口:此款前叉正好只有1650公克─創下了避震衝程 10公分的雙肩式前叉的紀錄。即使是在崎嶇的Lago試車道上,此款SID前叉的表現 也頗令人信賴。最初對於其以空氣做為避震介質的質疑也很快便消除。極高的 起始力矩及不良的敏銳度是這兩項氣壓式避震器慣有的缺點,Rock Shox都藉助一個作用十足的小技巧予以排除了。一如目前越 野專用SID系列,該公司採用了一個反向彈簧,朝吸震方向作動並將叉身推 引聚攏。在1999年式的產品上,Rock Shox會改此氣墊來取代原本的彈簧,做為反向彈簧裝置。其優點 是:此種反向緩衝裝置可利用唧筒由外部進行無段式調整,以完全適應主彈 簧之特性。如此一來,前叉在實際騎用時便會具有敏銳的反應度,此種特性 幾乎與舊式的鋼簧完全無異。此款1999年SID世代的其他特點包括:可藉助一 支多功能的滾花螺絲,分別調校壓縮及伸張刻度。如將螺絲壓入,可調整壓縮刻 度,將之拉出,則可調整伸張刻度。我們所試騎的原型產品在壓縮刻度方面似乎略 呈過緊,因此在吸震時並不如預期該有的表現良好─此一問題是Rock Shox在此款前叉量產前必須掌握改進的。此款SID XL明年勢必會掀起市場熱潮,而此一原型品也必然會大受歡迎。我們只希望,Rock Shox未來在量產時,也能將此款原型品的正面特性完全轉化出來─不過這的確 不是一件簡單的事情。

Marzocchi的最新避震系列-The

Boss

|

|

|

Marzocchi的創意:附快拆及新式避震器的20公厘插置式輪軸。 |

||

至於避震前叉方面也有新設計。Marzocchi以目前仍極度保密的ZIQR.20及 Z3 QR.20(避震衝程各為130及100公厘)等兩款前叉充實其99年度的產品線。為 了增強剛性,這兩款前叉都採用了全新的附快拆之插置軸系統。Marzocchi希望 能藉助此種結構,將雙肩蓋式前叉的剛性與一般單肩蓋式前叉的輕量特性結合 為一。

Sintesi新款超輕越野全避震車

|

|

|

Sintesi 的 Easton 鋁質車管製新款超輕量越野全避震車,有更為精緻的動力與 原理設計。 |

追求輕量化的風潮也吹到了義大利。Sintesi公司在此屆於Nevegal舉行的世界盃 中,便推出了以Easton鋁質車管製造的新款超輕量越野全避震車。其附滑動軸承 的4連桿設計令人想起了GT的LTS車款,只不過此款產品有其更為精緻的動 力與原理設計。有趣的是:為了將傳動系統的干擾降至最小,其前連 桿轉點設計位於踏板軸承之前,連桿則沿繞著主車架本體配置。

Specialized車隊

|

Specialized 1998年經典賽車款:只有車隊車手才有幸享受此一亮眼漆裝的傑 作。他們的下一個目標是希望減輕車子的重量。

低價的Formula新款碟煞

|

價格取勝的剎車─新款的Formula碟式剎車在價格上介於Shimano XT及LX系列剎車之間。頗具機械功能的結構,使此款低價的入門產品仍能擁有碟剎的高科技。 未採用油壓汽缸及繁複的剎車桿,此款碟剎的鋼製剎碟是以一套渦輪式傳動系 統來控制。其特殊處在於:藉助一支調節螺絲,可使剎車座在剎車塊不被磨耗 的情況下作動。不過此款剎車最快也得到今年9月才能供售。

摘譯自德國bike雜誌1998年7月號

(發佈於: 1998/ 10月 ) |

![]()