電動自行車高峰會紀要

|

|

文◎吳裕堯

全球電動自行車高峰會讓不同國籍,但共同關心電動自行車相關議題的人士在台北大會合,面對面交 流。民間組織於法令、型式認定上積極爭取,業者引頸企盼 獲利及銷量的可能。

技術面上,直接驅動的E-bike和助踩系統的Pedelec之 間的戰爭勝負已定,輔助踩踏已是全球立法主調,人性本懶 理由終究不敵電動自行車做為腳踏車嫡系子孫,仍得保留腳 踏形式的根本原則。

就市場和利潤的角度,電動自行車仍舊高處不勝寒,未走入群眾。業界分析師普遍 採信,21世紀頭10年的中期,才是甜蜜回饋實現期,但期待如同 90年代的暴量不切實際。然而真有5年的蟄伏期,努力而創進的本地廠商感歎, 產品一年年進步,飯碗卻愈來愈難捧,時期拉長,只是徒增 大陸及其他生產重心趕上來和壯大的機會。只有一窩蜂的生 產策略和搶生意的價格策略,而沒有廣闊的市場戰略,不敷 久撐。

大環境多半有利電動自行車。環保訴求充分正當,卻時常是現實利益比較的首要犧 牲者。全球性扼制溫室氣體排放量的《京都協議》行之在即,美國新科總統小布希卻不 願簽署,其他工業國跟著看著辦。遙想1997年,科林頓還親 赴日本簽字。

唯獨當這些執全球同業牛耳的人士於會場分享知識的同時,將帶回哪些新資訊?尤 其有關台灣電動自行車的新資訊?是電動滑板車滿地爬,一 台比一台便宜嗎?

在一個天時、地利、人和的環境,可以正面對著國際,全球眼睛看著的時候,什 麼是更有效、更實際的公關策略?如何創造廠商的表演時間 和空間?如何創造國際人士親近台商的機會?這方面的連結 似乎還不夠。

與會的業者、觀察家、民間團體無私地交流分享,長期關注電動自行車發展的國外 來賓瀏覽產品之餘,更深入地目擊台灣廠商的研發及生產現 場,這方面觀察到的美感,他們是不會吝於在高峰會之外和 世界分享的。

全球法令綜覽

高峰會裡最強烈的訊息之一,全球被供在最神聖位置的自行車型式是 Pedelec,即使就效率和人性上比不上「自行車摩托化」的 E-bike,電動或腳踩任憑個人自由意志的論點已被推翻。E-bike 在法令和型式認定多半成了輕型機車。

拜科技的進步及民間團體的努力,Pedelec依功能及樣 式,演變出一個合適於各種年齡層及使用需求的車款族系, 法令上若能臨門一腳,去除規格標準的刻板限制,就最終使 用來保障,創新和市場的發揮空間都極有可為。

美國法令

各州之間的規定沒有統一標準。但高峰會裡,講演者Ed Bejamin提出幾項現在進行式的重要法案,左右者電動自行 車法令及未來是否能有一個良善的騎乘環境。

1. HR 2592

參議院這一關已通過了,今年可望通過眾議院的審核,最後必須交小布希簽署才 能成為正式法律。

HR 2592對於低速的電動自行車(Low speed electric bicycle)定義如下:

「意指可以完全靠腳踏前進,而且有電動馬達輔助的兩 輪或三輪的車子,馬達少於750瓦(1匹馬力),一個170磅 的人騎乘於平面路段時,車子極速不超過20 mph」

�“means a two or three wheeled vehicle with fully operable pedals and an electric motor of less than 750 watts (1 hp) whose maximun speed on a paved level surface when powered solely by such a motor while ridden by an operator who weighs 170 1bs is less then 20 mph.”

由此看來,美國的電動自行車規定的未來,至少:

(1) 必須腳踏,但究竟是Pedelec或E-Bike卻語焉不詳

(2) 馬達750瓦

(3) 極速20 mph(現在是18 mph)

2. HR 727

由美國國會提出的法案,去年3月6日參院通過,現交付眾院審議中。

HR 727主要是提議把電動自行車的規範權由National Highway Traffic Safety Adminstration(NHTSA),轉給Consumer Product Safety Commission(CPSC)。也就是從交通規範單位移交給產品規範單 位,CPSC擁有了電動自行車的法定規範權了。

Ed Benjamin指出,現行的NHTSA的規定裡凡是沒有腳踏作用的電動自行車,即認定為 Moped助力車。NHTSA是交通主管單位,偏重於車子能不能上路及上路之後的交通安全守 則。因此,車子必須經過認可(comforming),沒有認定的車 子不能上路,偷偷騎出去,一旦肇事成傷,罰責將十分嚴重。

Ed Benjamin說,美國州與州之間的法令差距,必須多加留意。以電動滑板車為例,只 要極速在18 mph以下,在大部分地方都不算摩托交通工具。不過這些游走在法令邊緣,甚 至法令來不及規範的「非經認可」的車子(No-comforming Vehicle)的共通法則,就使用者而言:

在私人場所騎乘,法令管不著;上路了,在某些地區 可能就是摩托車;吃油的滑板車面臨的問題更多。

3. TEA-21

是Transportation Equity Act for the 21th Century(21世紀交通權益法案)的縮寫,意指交通建設及經費的均衡使用及合 理分配,如高速公路佔有太多經費資源,應分散一些給其他 交通建設計劃,不能厚此薄彼。

這是自行車騎乘環境基礎建設的大好消息,也是自行車及自行車使用及運動的雞生 蛋、蛋生雞問題的解答:沒有騎乘環境,哪來騎乘風氣?

Jay Townley則根據一項研究發現,美國這筆可變動經費預算多達338億美元,但只有 12%真正動用到了,意即自行車及自行車相關交通計劃只用了 42億,其他不動如山的296億只因沒人去要求,而睡大覺。

美國團體在這方面的遊說和公關活動十分積極,多一條 Bike Trail都是一項勝利。台灣反而像無言的山丘,東海岸建立了許多自行車道,若沒有 好的經營及持續維護,也會落入西部自行車道終究破落的命 運。

美國業界認為TEA-21重要的意義是,建立自行車友善的騎乘環境和自行車業的熱絡 與否是正相關的。

歐盟的Pedelec法令定義

Pedelec的法令、規格正在EU議會闖關中,靜待最後結果。最初提案的定義文,幾 乎等於是最早期的PAS系統,描述說明的原文照登。不過議 會增補了細節:

「裝配了電動馬達助踩的自行車;馬達的最大持續輸出力道 比為0.25千瓦,助踩力道的輸出會隨車速的增加逐漸遞減, 當車速達到每小時25公里時或者停止踩踏後,完全切斷輔助動力。」

"bicycles with pedal assistance which are equipped with an auxiliary electric motor having a maximum continuous rated power* of 0.25 kilowatts, of which the output is progressively reduced and finally cut off as the vehicle reaches a speed of 25 km/n, or as soon as the cyclist stops pedalling."

*maximum continuous rated power-

definition CEI/IEC 60034-1:

maximum continuous mechanical available at the shafe

*「最大持續輸出動力」-根據CEI/IEC 60034-1的定義,指:傳動軸具有的最大持續機械動力

註:底線部分為EU議會補充修訂之處。

˙ETRA的立場

兩輪協會ETRA認為Pedelec必須排除在Moped助力車及摩托車之外,技術規格的 細節,更不能被侷限在Moped及摩托車的技術架構裡至為重 要,也就是時速、瓦特數限制得死死的實在沒必要。ETRA的理由如下:

1. EU進行法令的統一化(harmonisation)工作時,不能限制、傷害了R&D的發展空間。

2. Moped助力車及摩托車的Type-approval規格架構,不等於也不適用於自行車。

3. 自行車的技術規格的發展,必須有自行車業內人士做為諮商、顧問。

4. EU的Moped助力車及摩托車的Type-approval,技術上本來就不是專為 Pedelec而設計。

5. 採用現行的Type-approval將增加許多Pedelec(製造上)不 必要的成本,這些成本終將成為消費者承擔的高昂售價。

6. CEN TC的自行車(Cycles)定義,才真正提供了一個Pedelec發展的合適架構

7. 等待EU協調Pedelec法令有個結果之前,會員國有權保留及採用各自的法令規定

˙EU電動自行車法令的兩個可能

目前,法令的空窗期裡,一致的法源未建立之前,所有會員國其實都違法,但也 不算違法,維繫廠商和政府管理單位的是默契及君子協定。 仍然沒有任何一條達到EU層級的法令,會員國有自己的技術規範,以及安全備配、保險 的規定。

ETRA評估的法令朝著兩個方向走,其一,直接由歐洲議會擬新草案,其二,以現有 的CEN-TC為基礎發展出歐洲的自行車標準。

歐盟正式開張之前,前置作業繁多,自行車法令連初步行動都沒有, ETRA認為CEN標準裡已經有現成的TC bicycle條文,其中包括WG5 electric Power Assisted Cycles�A提供了EU關於Pedelec標準的參考基礎。

ETRA沙盤推演的兩種可能結果:

可能一:

ETRA持續遊說歐洲議會

Pedelec不必套用現有的技術規範

A: 會員國各自為政,直到EU完成法令統一

B: 法令的統一

˙以CEN TC "Cycles" 的WG5一項,發展出一套Pedelec的規格標準。

˙全新方案:EC在CEN TC有關WG5一項的細節完成後,再弄一套Pedelec的通用技術架 構。

可能二:

ETRA持續遊說歐洲議會

Pedelec必須合乎現有的技術標準

A: 會員國遵守EU的規定

˙Pedelec的最大持續輸出力道> 0.25千瓦,及速度> 25km/h必須有type-approval

˙最大持續輸出動力<0.25千瓦,速度也低於25km/h則為合法

B:

由WG5發展出EU標準只適用於最大持續輸出動力比例小於0.25千瓦且助力速度<25km/h。

歐盟會員國Pedelec法令現況 |

|||||||

|

法令地位 |

型式認定 |

速限 |

馬達輸出 |

保險 |

安全帽 |

騎乘年齡 |

奧地利 |

bicycle |

無 |

25公里/小時 |

未定 |

不用 |

無 |

無 |

比利時 |

bicycle |

無 |

無 |

300瓦 |

不用 |

無 |

無 |

丹麥 |

bicycle |

無 |

25公里/小時 |

250瓦 |

不用 |

無 |

無 |

芬蘭 |

bicycle |

無 |

25公里/小時 |

250瓦 |

不用 |

無 |

無 |

法國 |

bicycle |

無 |

25公里/小時 |

500瓦 |

不用 |

無 |

無 |

德國 |

bicycle |

無* |

24公里/小時 |

250瓦 |

不用 |

無 |

無 |

荷蘭 |

bicycle* |

無 |

25公里/小時 |

250瓦 |

強制* |

無 |

無 |

愛爾蘭 |

moped |

有 |

未定 |

未定 |

未定 |

未定 |

未定 |

義大利 |

bicycle |

無 |

無 |

無 |

不用 |

無 |

無 |

盧森堡 |

bicycle |

無 |

無 |

無 |

不用 |

無 |

無 |

西班牙 |

bicycle |

無 |

25公里/小時 |

500瓦 |

不用 |

無 |

無 |

瑞典 |

moped |

有 |

30公里/小時 |

無 |

強制 |

強制 |

15 |

英國 |

bicycle |

無* |

15英哩/小時 |

200瓦 |

不用 |

無 |

14 |

按:

1. 德國的Type-Approval必須合於自行車的DIN標準。

2. 荷蘭的電動自行車法令地位目前維繫於業者和政府間的君子協定,視EU最終結果

而變更;保險則比照moped。

3. 英國的Type-Approval依據英國自行車標準。

日本法令

日本的電動自行車標準及法令的基礎來自道路交通法。其中「以馬達輔助人力的

自行車」定義為:

日本的電動自行車標準及法令的基礎來自道路交通法。其中「以馬達輔助人力的

自行車」定義為:

1. (自行車)使用的人力輔助動力必須符合:

A. 馬達

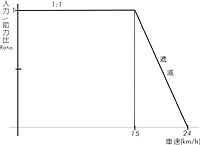

B. 車速低於24km/h,而且輔助動力和人力的比例(x),必須按車速分為

(1) 車速低於15km/h

(2) 車速在15km/h及24km/h之間

x = 1 -(車速-15)/9

C. 車速超過24km/h,輔助動力完全不再作用

D. A至C的輔助動力原則,不能輕易變更。

2. 輔助動力必須運轉平順,確保完整的服務,並避免形成車子前進的障礙的可能。根據以 上的陳述,輔助動力的比例從車子啟動到時速15km/h時,和 人力比為1:1,自15km/h起至24km/h助踩力道逐漸遞減,直 至切斷助力。圖示如下

說明日本電動自行車法令的小粥雅德先生是YAMAHA事業部協理、也是日本電動輔 助自行車安全普及協議會會長,他說,15km/h和24km/h兩個數據的由來,沒有明確的答 案,一般都認為是根據JIS對於自行車速度的認定:一般正 常車速為15km/h,而運動車為24km/h。

定義裡三個要項:人力、輔助動力及車速構成的關係,已經足以規範電動自行 車,所以日本根本沒有馬達及電池輸出功率的要求及限制。

而人力、助力1:1乃至到了一定速度完全切斷,用意在 於,人力踩踏是腳踏車之所以為腳踏車的根本原則,這個限 制近一步的,在速度愈快(>15 km/h)時助力逐漸遞減,以免車速太快,或者一下子速度變化太大。

至於規格標準則由全國產品安全委員會之類的單位制定及稽核。檢查要項包括:

1. 電動輔助自行車(的設計及功能配備)有關於一般自行車部分

2. 電動輔助部分:助力比必須由公正的檢測機關驗證。

3. 產品製造品質的一致:品質控管系統透明化

4. 結構不能輕易被變更

其中輔助動力的定義為

=(P2-P1)/P1

= 動力輔助比

P1:曲柄的動力輸出(單位:瓦特)

P2:車子修正後的馬達動力輸出

台灣法令

規格標準為CNS 14126。當其他地方都在為E-Bike和Pedelec爭論不休時,台灣已經 參酌日本法規,成了確立Pedelec法令的國家之一,而且,法令的細節甚至比其他國 家多。

根據CNS標準,電動自行車:

1. 整車重量(含電池)不超過40kg。

2. 電池不超過48V。

3. 馬達不超過400W。

4. 動力輸出:超過三秒不踩踏,即自動停止供電。

5. 超速自動斷電:車速超過30km/h自動斷電;或3秒內暫停供電。

6. 停車3秒即自動斷電。

7. 故障時、馬達失效時自動斷電。

大陸法令

中國電工學會郭自強會長的講演,概括地介紹大陸電動自行車的發展環境及歷程, 並未提及太多相關法令。

就一般認識而言,電動自行車在大陸是屬於特種自行車:

「是以蓄電池為輔助能源,(具有兩個輪),能實現人力 騎行,電動或電助動功能的特種自行車」。

法源依據主要是《電動自行車通用技術條件》GB17761-1999 ,就電動自行車的產品本身、製造廠的生產條件及品保系統等各方面總合規 定重點有:最高車速必須控制在20km/h以內;整車質量(重 量)應不大於40kg,必須具有良好的腳踏騎行功能;30min 的腳踏行駛距離不應小於7km;一次充電續行里程應不小於 25km;最大騎行雜訊應小於62db(A);百公里電耗應不大於 1.2kwh;電動機額定連續輸出功率應不大於249w。車把、車架、車叉必須牢固可 靠。轉向和前後制動裝置必須靈敏有效,以20km/h的車速騎 行時,乾態制動距離不大於4m,濕態制動距離不大於15m。

看來並未明確限定助踩或電動。

新品種 新型式

歐盟的立法過程仍在進行中,理想的未來法令應是突破死硬的技術規格框框,讓工 藝產品能夠服務而加惠更廣大的人群,R&D能夠發揮、有所 貢獻。歐洲民間團體為Pedelec想像出12種理想型,若沒有 法令白紙黑字的奧援,縱使萬種風情,到頭來也會變得不解 風情。

Extra Energy負責人Hannes Neupert認為,不久的將來一定會有聰明的政客認真地處理 Pedelec議題,因為民間的力量不會停息,歐洲第一項Pedelec 法律3周內就完成立法。

技術不斷地創新前進,立法總是追趕不及。Extra Energy負責人講演電動自行車立法的理想未來,提到了電動 自行車種構連而出的創意,如Active Bike。

Active Bike也是電動自行車、也保留腳踏形式,但作用於「發電機」上,借用電力二 手傳動車子前進,由德國人發想,比利時人造出原型車。雖 然有許多盲點存在,但車子的外型可以如變形蟲。

還有一些產品概念是針對車子的負重感而來,比如「虛擬拖車」Virtual Trail。為何虛擬?在於它藉由電動,讓重量變為虛擬,自行車搭了拖車 卻幾乎忘了它和重量的存在。

做法有點電動輔助的味道,拖車上裝電動系統。當騎士爬坡時,勾著拖車的重量感 倍增,拖車的電動系統發揮作用,出點力讓騎士輕鬆騎。有 意思的是,這種虛擬拖車是隨著路況,隨時調節輔助力道, 稀釋拖車的重量,以及施加於自行車的拖曳感,而不能也不 會推著自行車跑。換言之,不管拖車載重如何、地形如何, 它都像影子般跟著車子,不增加額外負擔,有用處的影子拖 車,我走它走,我停它停。

型式、規格上的限制和執著,究竟意義何在,實在值得 玩味。

美國市場

Ed Benjamin和Jay Townley以數據實證資料做了典型的美式描述,劃分出不同的消費族 群及相對於不同族群所應用的不同行銷策略。

Jay Townley主張「策略性地經營」,要打對地方、打對點,畢竟電動自行車市場猶如 一團迷霧,雲開霧散至少還要5年。沒有錦囊妙計和仙丹猛 藥,他主張了解市場和制定策略。

Jay Townley強烈主張,業者的首要策略目標應該是45歲至74歲的人口,未來 10年他們將佔有33.5%總人口,即1億零700萬人。

他認為,起步階段就鎖定青壯族群,單挑機車正面衝突,不如另覓新戰場,穩中求 進的聰明作戰方略。

可是一個不爭的事實是:電動自行車一天到晚說對老年人有好處,卻連一家廠商 正眼看一下老年人都沒有。

湯雷傑(Jay Townley),一位在業界打滾多年的資深老兵,本身是美國退休人協會的 會員以及刊物《Modern Maturity》的忠實讀者,他說,根本看不到有哪一家電動自行 車廠商曾經在這本發行量2090萬份的雜誌上,做過任何公關 活動、廣告。

最醒目的消費群嬰兒潮世代,現已行將就木(墓)是意識到電動自行車實用性的 人,Ed Benjamin則提出所有年齡層,各行各業的人都有理由加入電動自行車騎乘。

不過,首先美國有兩個族群被動員、教育和激發,Jay Townley說,其一是專賣店。趨險就利原則,最有利可圖的產品是製造者和銷售者都 把持不放的,所以電動自行車要上銷售架目前仍待努力。但 收放的拿捏,退一步的創造空間也是思考面向;其二即為45 歲至74歲這批消費者。

說服這兩批人的最根本方法是:自行車騎乘環境的基礎建設及友善騎士的道路交通 系統。所以美國廠商及民間社團支持、資助相關的遊說活動、建設計劃,因為他們認為 這樣的工作撐起的是整個產業。

Jay Townley採信巨大劉金標總裁的看法:電動自行車正面的經濟效益回饋,再等 5年。因此他忠告現在有心經營這門生意的人,必須有長期抗 戰的心理準備及策略:

1. 低量低額的市場裡,經營策略的準備及認知;

2. 潛在收益可能跟不上發展,財務策略的準備;

3. 擁有知名品牌的廠商進入電動自行車市場,佔有較有利的地位。

大陸市場

大陸是全球最大的電動自行車市場著毋庸議,不過在國外廠商尚未進入之前,其發 展曾經二起二落。根據大陸全國自行車工業信息中心的推估 及過去的統計資料,大陸電動自行車近年的銷售如下表。

電工學會郭自強先生於報告中指出,國家政策的大方向及地方政府都支持、鼓勵電 動自行車的發展,但對於市場並未發表進一步的評述。

不過表中明白顯示,上海在電動自行車產業的地位舉足輕重;大陸市場有 50個電動自行車品牌,其中37個在上海,但產品穩定度夠的不到 10個品牌,報告裡說:以2000年上海製造的43000輛中,伊 萊達就佔了21000輛,千鶴也有17000台,永久有5500台,加起來根本超過總數。

而信息中心也計算了大陸電動自行車市場合理可能的年需求量可達近 145萬輛,他們是這樣推算出來的:

全國自行車擁有量為4億5000萬台,分成10大城及其他 中小型城市來算。

北京、上海、天津、廣州、武漢、南京、瀋陽、成都、鄭州和西安等 10座城市約有3000萬輛自行車,若其中的20%替換成電動自行車,將 是600萬輛。

而中小型城市佔有剩下的4億2000萬輛自行車,替換率以 2%(註:論文集中仍為20%,如此一來結果完全不同!)計算,得到 840萬輛。

主要城市加上中小城市是1440萬輛,年需求量10%就得出最終的每年 144萬輛。

若是依論文集中大小城市一視同仁地20%替換率,結果會教製造商的笑臉、嘴巴咧 得比鳳凰女茱莉亞羅勃茲還大,電動自行車也真堪是金鳳凰。不過就全球市場的角度, 電動自行車比較像浴火鳳凰,等待重生。信息中心的推算使 用的百分比根據不知何來,但確實有幾分道理,因為10大城 市正好都是逐步淘汰燃油助力車的重點城市。

眼前似乎有著無限美好的前景,但有待時間、空間和實際的努力以減少美夢和現實

的差距。

大陸電動自行車市場 單位:輛 |

||||||

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

|

銷售量 |

15,000 |

54,500 |

126,000 |

240,000 |

300,000 |

500,000 |

| 上海製造 | 4,000 |

11,000 |

21,000 |

43,000 |

||

按:1. 郭自強先生的論文,前言提的1999年產量為148000,而內文為126000

2. 43,000輛為2000年1至11月的產量

3. 自2000年起的產量都是信息中心的估計值

台灣的近況

從最近三年的出口表現來看,1998年是全球電動自行車銷量暴跌的一年,幻滅的一 年,當年台灣的出口量才3811輛,慘不忍睹。去年台灣出口 37048輛是3年前的10倍,美國貢獻了23783輛的成績,裡面有多少電動滑板車的成份並 不清楚,而今年在電動滑板車全力衝刺之下,會有多少帳面 上的助益?

從總出口數量來看,1999年成長475%,2000也成長了170% ,平均價格也是上揚之勢。主要出口國以美國佔到大半,再加上日本和義大 利,就幾乎填滿了總出口量。EU整體數據上,2000年成長278% 左右,飆到7474輛。美國今年若有電動滑板車的挹注加碼,量的成長可期,不過平 均價格可能就會被拉下來。

來自歐美的貴賓們展現了西方民間團體可以散發的能量。例如報告歐洲法令的歐洲 兩輪協會,做為一個公會組織,為6500名會員在歐盟議會裡表達意見,保障權益,監督 EU涉及兩輪產業的立法,主動而強烈地遊說,監督、把關當 仁不讓。

基於商業理由,電動自行車可以成為後登山車時代,刺激銷售的新動力,改變現有 排斥自行車人士的刻板印象,R&D更對整體自行車產業的創 新進步有很大貢獻;再基於空氣、噪音、健康的社會成本的 環境及社會理由,ETRA力抗歐洲當局,肩負起如同薛西佛斯永無止境推巨石的苦差事, 雖然勝利仍遙不可期。

如同ETRA的主秘,Extra

Energy的負責人也是個年青人,而且這個民間組織已經吸引了台灣、大陸、歐洲及美國

的人士共同努力,他們做的事和關懷一項產業、一種工藝產

品、一個社會環境議題,實在比任何政客及政府組織多。

台灣近三年的電動自行車進出口表現 單位:輛 |

|||||

|

1998 |

1999 |

1998/1999 |

2000 |

1999/2000 |

數量 |

3811 |

18100 |

474.94% |

37048 |

169.88% |

| 金額(美元) | 1,130,400 |

5,888,376 |

14,236,222 |

||

| 平均價格(美元) | 296.62 |

325.15 |

384.26 |

||

| 主要出口國 | |||||

| 美國 | 330 |

13,095 |

23,783 | ||

| 歐盟 | 1,450 |

2,710 |

7,474 | ||

日 |

489 |

1,414 |

4,282 |

||

義 |

1,017 |

517 |

3,133 |

||

荷 |

10 |

67 |

1,620 |

||

![]()