淺談巔簸剋星--後避震器 淺談巔簸剋星--後避震器 |

避震器神秘的力量牽動自行車的操控性,使騎乘的效果更為舒適,避震崇拜的迷思 似乎得繼續延續,雖然避震作用與人力踩踏傳動之間的矛盾仍然存在,但缺少避震 器行經巔簸路而造成的不適感更令人頭痛,後避震的地位暫時還無法動搖。

圖、文◎編輯部

永不滿足現狀常常是進步的動因,當自行車跳脫了代步車的定位,成為野外騎乘或競速競賽功能性的車

種,慢慢展開進化轉變,而本篇的主角-後避震器將騎車的

人與振動隔離開來,以各種「懸吊」的方式與車架接合,讓車子減少在不平坦地面造成

的強烈撞擊,使輪胎盡量保持與地面上的接觸,減輕車手及

車架的負擔。

永不滿足現狀常常是進步的動因,當自行車跳脫了代步車的定位,成為野外騎乘或競速競賽功能性的車

種,慢慢展開進化轉變,而本篇的主角-後避震器將騎車的

人與振動隔離開來,以各種「懸吊」的方式與車架接合,讓車子減少在不平坦地面造成

的強烈撞擊,使輪胎盡量保持與地面上的接觸,減輕車手及

車架的負擔。

避震器必須迅速吸震及釋震

後避震粗略地分為氣壓式與鋼簧式,簡單地定義是由避 震器和吸震元件組成,1992年Fox推出第一款氣壓式後避震 器,而1994年Rock Shox投入後避震生產,從此以後避震器結構力學的戲法不斷推陳出 新,也不斷地被拿來討論與比較。

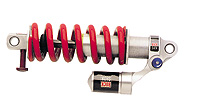

避震器在受衝擊時先貯藏衝擊的能量,而在伸張時再將 力量釋出,而吸震筒能抑制壓縮與回彈的速度,並盡量馴服 跳動的車胎。傳統的鋼簧避震器外形粗獷、耐操、耐用,使 用上多為螺旋狀線圈式彈簧,彈簧的壓縮力和壓縮量成正比,受外力作用而壓縮產生的 反力恰等於所受之力,但如果是受衝擊,如自行車由高處躍 下,懸吊系統吸收了高處落下的位能,壓縮就會比靜態下的 壓縮量要大,因此避震器中的阻尼就會產生抑制效果,避免 彈簧不斷地上下震動。

鋼簧式避震器

使用鋼簧式避震器前,需設定彈簧硬度的原始值,過硬 的彈簧將減少壓縮及回彈行程,而行程的減少表示阻尼器吸收能量的效果減低,無法將 避震器受到的震動加以吸收,將會造成更多的彈跳而失去穩 定性,而過軟的彈簧則會使阻尼器負荷過大,加速油質劣化而失去作用。而 許多高級的避震器會有壓縮刻度設計,能抑制吸震的速度,以防止行程突破底 限而失去作用,選用鋼簧避震在調校上得多費心思。

氣壓式避震器

氣壓式避震器被視為較高級的避震器,當然也反應在價

格上,最明顯的優勢在於輕量及極大的拉伸度調校空間,使

用氣壓式避震器之前只需高壓幫浦就能輕易地根據車手的體

重調整其所需的狀況做彈性調適,愈來愈多的氣壓式避震器

會有鎖定(Lookout)功能,減少加速或上坡時所產生的不必要

晃動。氣壓式避震器的壓縮元件是氣體,遇衝擊時先壓縮避

震器,而後避震器會推移並擴大氣體,由於氣體極易壓縮,

因此氣壓式避震器在避震衝程的前半段,車手彷彿在一個極

為柔軟的區域,但再壓縮時硬化得快,目前高價的避震器能

調校負向氣壓槽提昇避震器的敏銳度,只不過由於氣壓式避

震器作動較為劇烈,避震曲線比鋼簧系統不穩定,因而對路面的反應比

鋼簧式來的不穩定。

|

|

|

後避震反應出自行車的操控性與舒適性

後避震要靈活、不影響加速及爬坡,盡量能使輪胎保持 與地面的接觸,避震器吸收的震動力量可以減輕騎乘者的負 擔,在嚴厲的地形考驗下,也能保有舒適的踩踏效果。所謂 的舒適並不是指寬敞的座墊,讓車手能舒舒服服地逍遙騎車,而是當單車途經巔簸路面 時,不用降低速度,後避震器能夠即時吸收後輪的震動而能 掌握路況不讓車子打滑,轉彎時也較不易滑倒,讓車手在動 態的騎乘狀態下能夠有更高效率的操控。

只是好的避震器不應該干擾自行車其他方面的表現,也 就是說不能硬生生地將車手施的力量給吸收,因此避震器的 發展在避免避震作動時的反彈踩踏能量損失。另外後避震器 也要抑制車架間的異常振動,而後避震作動方式一部分是吸 收,一部分是抑制,若是設定不當,震動的現象就會很嚴重。另一方面,避震行程更因 車種的特性與功能需求而加以區別,下坡車、自由騎型的車 種當然就需要衝程長一點的後避震,多些避震空間應付更大 的衝擊力。

鋼簧避震器與氣壓避震器,各有各的擁護者,鋼簧避震器擁有細膩的敏銳度,極小 的衝擊也能快速反應,線性彈力曲線透露其穩定性,即使液 壓油漏了,彈簧與車手節奏配合的話,避震作用不會立即消 失,但是在車上多了好幾百克,調校不適合得另換彈簧,荷包仍會消瘦下去。而氣壓式 避震器有較大的柱體,抗扭曲剛性佳,能承受較大的外力, 而且調校空間大,只要少量的氣體就能調整,而且想飆飆速 度時,有些氣壓避震器更有鎖死功能,加上輕量的特性,對 長程越野的車迷有很大的吸引力。不論如何,全避震車的舒 適性還是很吃香,在坑坑洞洞的路況或是樹根交錯的林道, 起碼有機會享受肆無忌憚的騎乘樂趣。