|

以往只用在太空梭、飛機、F1賽車等頂尖科學技術的碳纖維產品,在這幾年來, 慢慢地應用於一般民眾的日常用品中,除了在運動器材上的大量採用,近年來在自 行車零件的應用上也日益普及,在輕量化的工程上扮演舉足輕重的角色,就讓我們 來瞧瞧碳纖維到底有什麼奇特之處。

圖、文◎編輯部

在複合材料的大家族中,纖維增強材料一直是人們關注的焦點。自玻璃纖維與有機樹脂複合的玻璃鋼 問世以來,碳纖維、陶瓷纖維以及硼纖維增強的複合材料相 繼研製成功,性能不斷得到改進,更帶動起複合材料的蓬勃發展。

| Carbon Fiber的組成 |

常見的複合材料包括有:玻璃纖維、克維拉纖維、碳纖維、碳 化矽纖維與硼纖維,本篇主要討論的碳纖維主要是由碳元素組成的一種特殊纖 維,另依其含碳量多寡而分成不同種類,一般都在90%以上。碳纖維具有一般碳素材料 的特性,如耐熱性佳、耐磨擦、耐腐蝕及可導電導熱等多種特性;但與一般碳素材料不 同的是,其外形有顯著的各向異性、柔軟、可加工成各種織 物,沿纖維軸方向表現出很高的強度。全球碳纖維生產公司 以日本的東麗、東邦及三菱三家產量約佔世界總產量半數以 上的公司最知名,而台灣方面則以台麗公司為代表。

|

|

碳纖維材質最怕遇上剪力,有可能因為剪力而使車架產生斷裂。(圖/動態測試協會) |

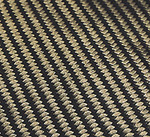

碳纖維可依其每束纖維所含的根數多寡分為1K、3K、6K 、12K......依此類推(K代表一千的意思)。3K是指一條碳纖維束由 3000條碳纖維絲所組成,再由這些碳纖維束織成碳纖維布,它們之間只有重量上 與表面紋路的差別,強度上並沒有太大差異,現今的自行車 碳纖維產品,大多使用3K的碳纖維束。

碳纖維原料,除了纖維外,就屬用來包覆纖維的樹脂最為重要。樹脂最主要有下列 兩種功用:一、固定纖維;二、受力時,將應力轉移至纖維。所以說,碳纖維與樹脂之 間的關係是密不可分的,二者就如同蓋房子的原料,碳纖維 絲是鋼筋,水泥則為樹脂,以樹脂包覆著碳纖維,才會產生 硬度相當高的的碳纖維產品,兩者缺一不可。樹脂可分為兩 大類,熱固性樹脂與熱塑性樹脂,在製造碳纖維產品時使用 最頻繁的,應屬其中的熱硬化環氧樹脂。

碳纖維產品的優與劣

許多人都將碳纖維產品當作夢幻逸品,由於價格因素的影 響,讓碳纖維製的產品總是凌駕於同類型其他材質商品,居於 最高位,也因此讓消費者望之卻步。碳纖維產品有硬度高、重量輕、彈性 佳、耐腐蝕等優點,但它也存在著膠著性不佳、延展性不足、製程費時的缺點,不過近 來碳纖維製造商因應不同產品而有不同纖維角度設計,透過 利用不同特性的樹脂(如:韌度高的樹脂或是硬度高的樹脂 ),漸漸改進碳纖維受衝擊斷裂的情況。

再者,而碳纖維還有一個很大的瓶頸,那就是環保的問

題,現在碳纖維產品所利用的環氧樹脂,為熱固型的樹脂,

以此成型的碳纖維製品,如同千年老妖一般,永遠不會腐爛,基於這樣的特性,讓碳纖

維產品亮起了環保方面的警訊,而另一種熱塑型的樹脂,所生產出來的碳纖維產品,雖

然可再溶解重新製造,但其強度與硬度皆不足,目前並不常

使用,所以碳纖維產品的回收與再利用,變成了不僅是生產

工廠,也是碳纖維使用者所要注意的問題之一。

|

|

|

|

碳纖維絲 |

單方向的預浸材料 |

預浸材料織布 |

碳纖維布 |

| 製造碳纖維產品的外在條件 |

|

第一代的Giant Cadex碳纖維車,屬於第一波碳纖維風潮的產品。 |

|

SUGINO早期為計時賽項目所製造的碳纖維齒片,以整片碳纖 維增加強度,卻又得以保持輕量。 |

碳纖維產業屬於勞力密集的產業,需要大量的人力,而 且人員的素質在製造過程中扮演舉足輕重的角色,此外,纖 維製品大多會引發人體皮膚過敏,而且工作環境也常暴露在 微塵中,所以碳纖維工廠必須相當注重員工的各項保護措施。由於樹脂的因素,氣候對 於碳纖維的製造也具相當大的影響力,台灣較潮濕的海島環 境對於碳纖維的品質就有些許不良的影響,所以相對於言, 在台灣要製造出良好的碳纖維,工廠的設備相當重要,需要進行嚴苛的環境控管,只有 在恆溫與對等溼度都達到標準的狀態下,才能造就完美的碳 纖維產品。

Carbon Fiber in Taiwan |

台灣因為運動器材的研發,造就了碳纖維工業的發展,許多廠商先行投入製作碳 纖維網球拍與高爾夫球桿、球頭,促使碳纖維工業在台灣起 飛;另一方面,台灣在運動器材方面的長足進步,也同樣帶 動了本土碳纖維製造技術的精進,從運動用品、自行車相關 產品、醫療設備、汽機車設備到日常用品,都可以看到黑色 碳纖維的蹤跡。台灣自九二一震災發生後,結構物補強需求 大增,碳纖維貼片補強鋼筋混凝土結構物技術大為盛行,利 用強化纖維貼片(纏繞)對建築物的裂縫加以補修,這種新式補強方法具有重量輕、 強度高、耐腐蝕、施工簡單迅速、工期短,施工成本低等優 點,且由於補強施工快速可適用於各種形狀樑柱結構,並具 有可在狹小空間內施工等特性,恰能彌補傳統工法的不足,以高效率及低成本的特性,為碳纖維材料找到一條新出路。

| 掌握碳纖維產品優勢 |

製造碳纖維產品時必須注意如何控制產品的再現性,所

謂再現性,即代表在碳纖維產品的製程中,第一個成品必須

跟最後一個都一樣,而兩家不同公司所生產出來的碳纖維產

品也要相同,意思就是必須嚴格控制碳纖維產品的品質。目

前台灣並沒有用以規範碳纖維產品所需強度與特性的明確標

準或法規,一切端看各家廠商對產品的要求與規定,或依照

客戶的標準來製作,維持碳纖維產品的品質,變成製造廠商

一個相當重要的概念,因為碳纖維公司既是生產者,又是監

督者,品質尺度的拿捏必須相當精準,因為台灣在發展碳纖

維產品初期,曾經出現相當嚴重的品質不良問題,造成大眾

對碳纖維產品的不信任感,導致碳纖維工業沉寂了一段時間,如今碳纖維工業復甦,各

廠家更應該小心謹慎地來維持這個成果。而碳纖維產品是否

可應用於新科技或新製程,也值得所有消費者靜觀其變。

|

|

|

車展中美利達也推出新一代碳纖維車款,以取代其先前的Extreme系列。 |

SHIMANO很早就開發以碳纖維製造的公路車專用鞋底。 |

|

|

|

|

Deda的Synapsi手把造型相當特別,但由於UCI的限制, 因此仍然被歸類於計時賽專用把手。 |

Deda另一款碳纖維計時賽把手,造型十分特殊,並且表 達了碳纖維材質的特殊性。

|

航翊所開發的碳纖維公路把手,背面附人體工學造型,以及預設的走線設計,不破壞碳纖維強度。 |

|

|

|

Trigon在今年車展的理念為全碳纖維化時代的來臨。 |

今年度FSA推出的Carbon Pro Elite Compact更運用了碳纖維切削的技術達到輕量化。 |

被視為高難度之一的LUG(接頭),也即將以碳纖維量產,以往僅有Colnago的 C40運用法拉利技術轉移,可少量手工生產。 |

|

|

加拿大的自創品牌ARGON,一開始切入市場即完全以碳纖 維為主,顯見碳纖維趨勢的吸引力。 |

Yoan更運用碳纖維的彈性作成避震車架的薄型鏈支叉,以利於吸收震動。 |

|

|

|

輪組一直是碳纖維難以著力的部份,Pazzaz的碳纖維輪組是今年車展中眾 多碳纖維輪組之一,顯示此波碳纖維風潮的盛行。 |

CKT的碳纖維輪組突破以往僅能使用管狀胎的限制,可安裝內 外胎。

|

Giant於台北車展展出的收藏版TCR GOLD,搭配Campagnolo頂級的碳纖維零件及輪組,是近年來整車碳纖維的代表作之一。 |

碳纖維的第三波 自行車業界總是擔任材料科技的先趨,當國外品牌如Alan、Vitus、LOOK、TVT、Corima 在80年代末期相繼嘗試以碳纖維材質製造車架,台灣的Giant也投入這一個新興的市場,當時的車 架多以套接膠合的方式製作,一則在技術方面較容易達成,一則維持了公路車的古典外型,但此種 方式僅有在管材重量方面達成輕量,強度表現卻不及鋼管車,而騎乘感則過度具有彈性,另外加上 傳統車型管徑的限制使得膠合的穩定度亦成為一種風險。第二波的碳纖維風潮在90年代前期,由 於車型的觀念受到登山車大管徑的觀念衝擊,一些廠商如Colnago、C4、TREK、Pinarello、 LOOK 、KG196開始著手以新造型製造一體成型碳纖維及內接式碳纖維車款,而碳纖維使用在零 件的製造上也逐漸普及,從座墊、座管慢慢延伸至前叉、龍頭、把手、剎車把手、齒盤、輪圈…, 同時也延伸進入第三波的碳纖維世代,在第二波的演進中,車型的變化提昇了產品穩定度,但重量 方面仍然未能達到多數人的期望,第三波的碳纖維風潮如Giant的TCR Composite、Colnago C40 HP、TREK 5900、LOOK、TIME…等成熟的產品,有些是全新設計,有些則是站在原有基礎上 修改,但更值得注意的是前叉及後叉的普及化,甚至是車管及接頭都可以由車架管材大廠如 Columbus與Dedacciai,直接供應給車架製造廠,這也代表著碳纖維技術的普及化時代來臨,而 回顧這三波潮流的演變,台灣配合生產碳纖維的廠商均躬逢其盛,有這樣將碳纖維運用於自行車製 造的演進經驗,將是台灣業界在面對碳纖維世代的最佳競爭力。 |

台灣自行車主要碳纖維供應商 (按筆劃順序排列) |

|||

公司 |

電話 |

傳真 |

地址 |

巨大機械工業股份有限公司 |

04-26814771 |

04-26815209 |

台中縣大甲鎮順帆路19號 |

玄耕科技股份有限公司 |

04-25619427 |

04-25611017 |

台中縣神岡鄉和睦路524巷80號 |

明安國際企業股份有限公司 |

07-8716151 |

07-8716946 |

高雄市小港區中林路26號 |

拓凱實業股份有限公司 |

04-23591229 |

04-23590087 |

台中市工業區20路18號 |

亞麥士車材股份有限公司 |

03-3561758 |

03-3268165 |

桃園縣龜山鄉民生北路一段166巷36號 |

航翊科技股份有限公司 |

04-8873818 |

04-8873810 |

彰化縣北斗鎮北斗工業區新工路76號 |

偉兒達工業股份有限公司 |

04-26821225 |

04-26821235 |

台中縣大甲鎮幼獅工業區青年路146號 |

錦祥產業股份有限公司 |

07-6515515 |

07-6511268 |

高雄縣大樹鄉九曲村九大路河濱一巷10號 |

龍捷工業股份有限公司 |

037-582680 |

037-582682 |

苗栗縣竹南鎮仁愛路1283號 |